「子供の将来のために投資をしたい」

「非課税枠があるなら使っておこう」

そんな思いで始めたジュニアNISA。

でも制度が2023年末で廃止されたのは、なんだか残念…と思った方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ジュニアNISAがなぜ廃止されたのか、その背景と理由をわかりやすく解説します。

すでに口座を持っている人や、これから子供の資産形成を考えている人にとって、知っておいて損はありません。

ジュニアNISAとは?簡単におさらい

まず、制度を簡単におさらいしておきましょう。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、未成年(0〜17歳)を対象にした投資の非課税制度。

親や祖父母が代理で口座を開設し、年間最大80万円までの投資に対して5年間非課税で運用できるというものでした。

「教育資金」や「子供の将来のための資産形成」など、目的を持って活用していた家庭もありましたが、2023年12月末で制度は終了となりました。

ジュニアNISAが廃止された3つの理由

① 利用者が少なかった(制度の認知・活用が進まなかった)

ジュニアNISAは制度として魅力的でしたが、実際に活用されている家庭は限られていました。

- ジュニアNISA口座数:約230万口座

- 一般NISA:約650万口座

- つみたてNISA:約250万口座

特に初期のころは「制度の仕組みがわかりにくい」「子供名義での投資に抵抗がある」といった声が多く、思ったように普及しなかったのが現実です。

ジュニアNISAは、子供の教育資金や将来の資産形成を支援する目的で導入されましたが、実際の利用状況は限定的だったそうです。

② 原則18歳まで引き出し不可=使いづらいと感じた人が多かった

当初のジュニアNISAでは、原則18歳まで払い出しができない制限がありました。

教育資金として使うにも自由度が低く、途中で引き出すと課税されてしまう点がデメリットと感じられたのかもしれません。

※制度廃止決定後に引き出し制限は緩和されましたが、その時点では「遅かった」という声も。

③ 実質的に「富裕層優遇」と見なされていた

ジュニアNISAの年間投資枠は80万円。

未成年の子供にその枠を使って投資できるのは、ある程度余裕のある家庭に限られるという見方もあり、「公平性に欠ける」との批判が出ていました。

たとえば、「親が一般NISA・つみたてNISA」「子供がジュニアNISA」と使い分けて非課税枠を最大化できる世帯も存在し、税制面での優遇が富裕層寄りだという議論も影響していると言われています。

制度の統合・シンプル化も背景に

2024年からスタートした新NISA制度では、

- 年間360万円の非課税投資枠(つみたて+成長投資)

- 非課税期間の無期限化

など、大人向けの制度がより充実する形となりました。

新NISAの拡充によって、ジュニアNISAの存在意義が薄れたというのも、廃止の一因といえるでしょう。

補足:ジュニアNISAの終了後はどうなる?

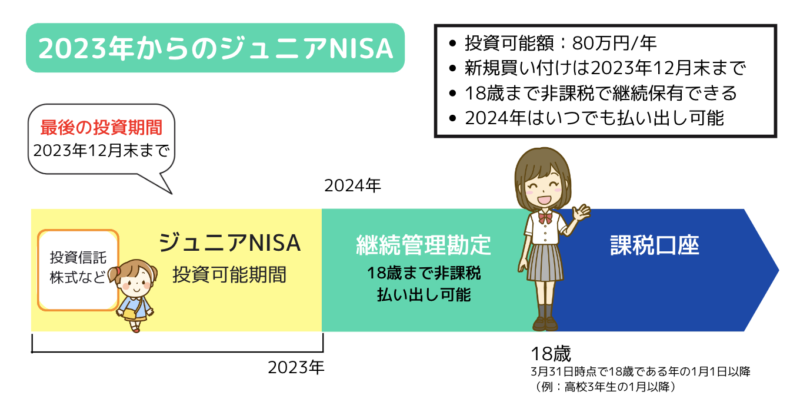

ジュニアNISAは2023年12月末で新規の買付が終了しましたが、すでに購入済みの金融商品については以下のように扱われます。

■ 保有商品は18歳になるまで非課税で運用可能

終了後も、18歳になるまで非課税のまま保有・運用を継続できます。

これは、すでにジュニアNISA口座で投資していたご家庭にとって、大きな安心ポイント。

利益が出ても課税されることなく、そのまま資産を育てることが可能です。

■ 2024年以降は「いつでも払い出しOK」に

制度変更により、2024年以降は年齢や目的に関係なく払い出しが可能になりました。

ただし注意点として、

- 一部だけの引き出しは不可

- 引き出し=口座廃止扱いになる

というルールがあります。

つまり、「途中で必要なお金だけ出す」ということはできず、全額引き出した時点でジュニアNISA口座も終了します。

今後、子供名義の投資はどうすればいいの?

ジュニアNISAが廃止された今、子供の資産形成を考える場合は、

- 親が新NISA(2024年〜)で積み立てて、将来渡す

- 課税口座で子供名義の証券口座を使って投資する

といった方法に切り替える家庭が増えています。

ジュニアNISA口座で保有していた資産は、2024年以降も非課税のまま保有・売却が可能なので、すでに投資している分については焦る必要はありません。

まとめ:ジュニアNISAは「使いにくさ」と「新制度登場」によって廃止に

ジュニアNISAが廃止された理由をまとめると、

- 利用者が伸びなかった(制度が難しく、使いにくい印象)

- 引き出し制限など、自由度が低かった

- 富裕層優遇との批判があった

- 新NISA制度で代替可能になった

という背景があります。

「せっかくあるなら使えばよかった…」という人もいるかもしれませんが、新NISAの活用や課税口座での投資でも、子供の未来に向けた資産形成は十分可能です。

制度が変わっても、「大切なのは早くから準備を始めること」。

これからも、家庭に合った形で資産形成を進めていきましょう!